二三歳児向けの絵本や本では、子役の機関がしゃべる動物として紹介されていることにお気づきでしょうか。話す動物というのは、どこか動物に近い存在から、話す小さな人間への移行を説明するのに最適なツールなのだ。

一歳から三歳までを対象とした本には、通常、人間の登場人物はいない。動物たちは人間の役割を担い、人間のような行動をとります。しゃべり、食事を作り、テーブルで食べ、散歩に行き、家事をし、服を着て、トイレをする、などです。そして、子どもたちは、動物に自分を重ね、動物の主人公から人間のやり方を学んでいく。

しかし、時間が経つにつれ、子どもの心は人間と動物を区別するようになる。児童文学に登場する動物たちは、主役から脇役に変わり、やがて言葉を発することがやめる。

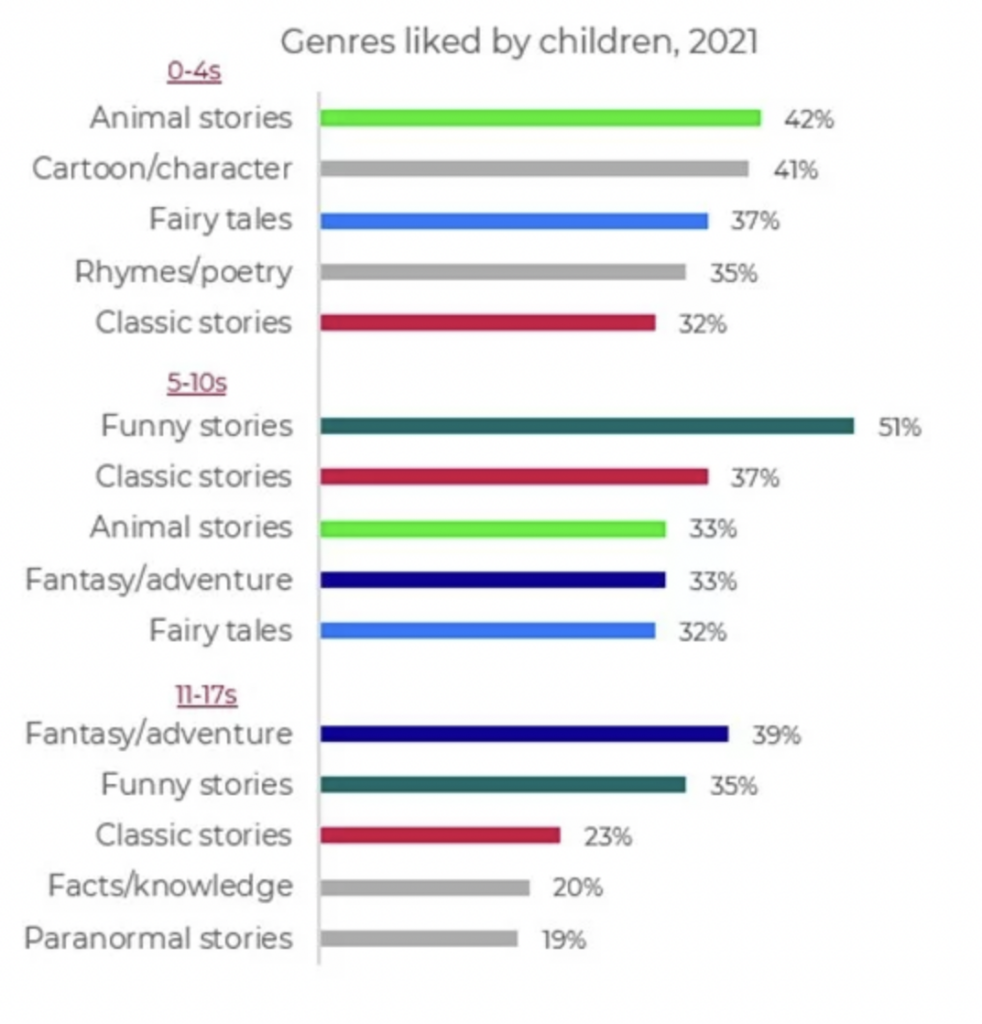

ニールセン・ブックデータが2021年に収集した統計によると、0歳から4歳までの子どもは動物の物語に大きな関心を寄せていることがわかる。しかし、その興味は次第に薄れ、5歳から10歳の子どもたちは、動物の話を4位にあげる。11歳から16歳の子どもたちは、動物の物語にまったく興味がない。

「魔女の宅急便」という日本の大衆小説に、「ジジ」というキャラクターが登場することでこの問題を提起している。彼は魔女の猫である。キキと呼ばれる魔女は、幼い頃は彼と話すことができたが、本の終わりには彼の言葉を聞くことができなくなったことがわかる。魔女は年をとり、動物とのコミュニケーションチャネルが閉じてしまったのだ。

もうひとつ興味深いのは、同じ本の中に、しゃべる動物としゃべらない動物が共存していることである。例えばファンタジーの世界では、しゃべる動物のキャラクターがいて、そう、彼らが食べる食べ物もある。一方では、しゃべらない動物を食べても、悪いことをしたとは感じない。子どもはある程度の年齢になるまで、食べ物と現実の動物を結びつけて考えることはないのです。一方、しゃべる動物は主人公より年下のキャラクターとして認識されるのが普通である。子どもは通常、年齢より先の本を読むのが好きである。10歳の子供は12歳の登場人物の物語を読んだりする。この文脈では、しゃべる動物が読者を若い自分へと橋渡ししてくれる。社会教育や道徳教育のツールになるのです。